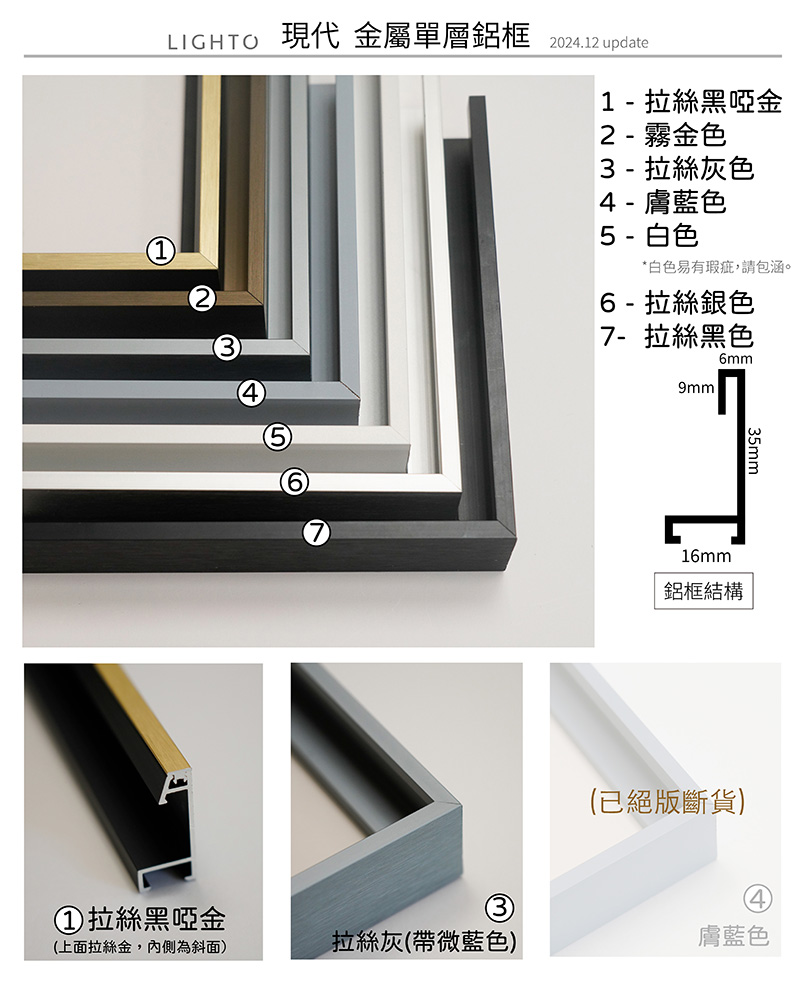

--- 輸出相紙: 藝術微噴 雪面藝術紙

*單買相紙:3-5個工作日出貨。

*裱褙工法耗時費工,訂單需等候 2-3週,請耐心等候。

懸掛方式:

鋁框背面均有鋼索,可於牆上黏貼3M無痕掛勾(請購買5kg以上版本以策安全)即可懸掛。

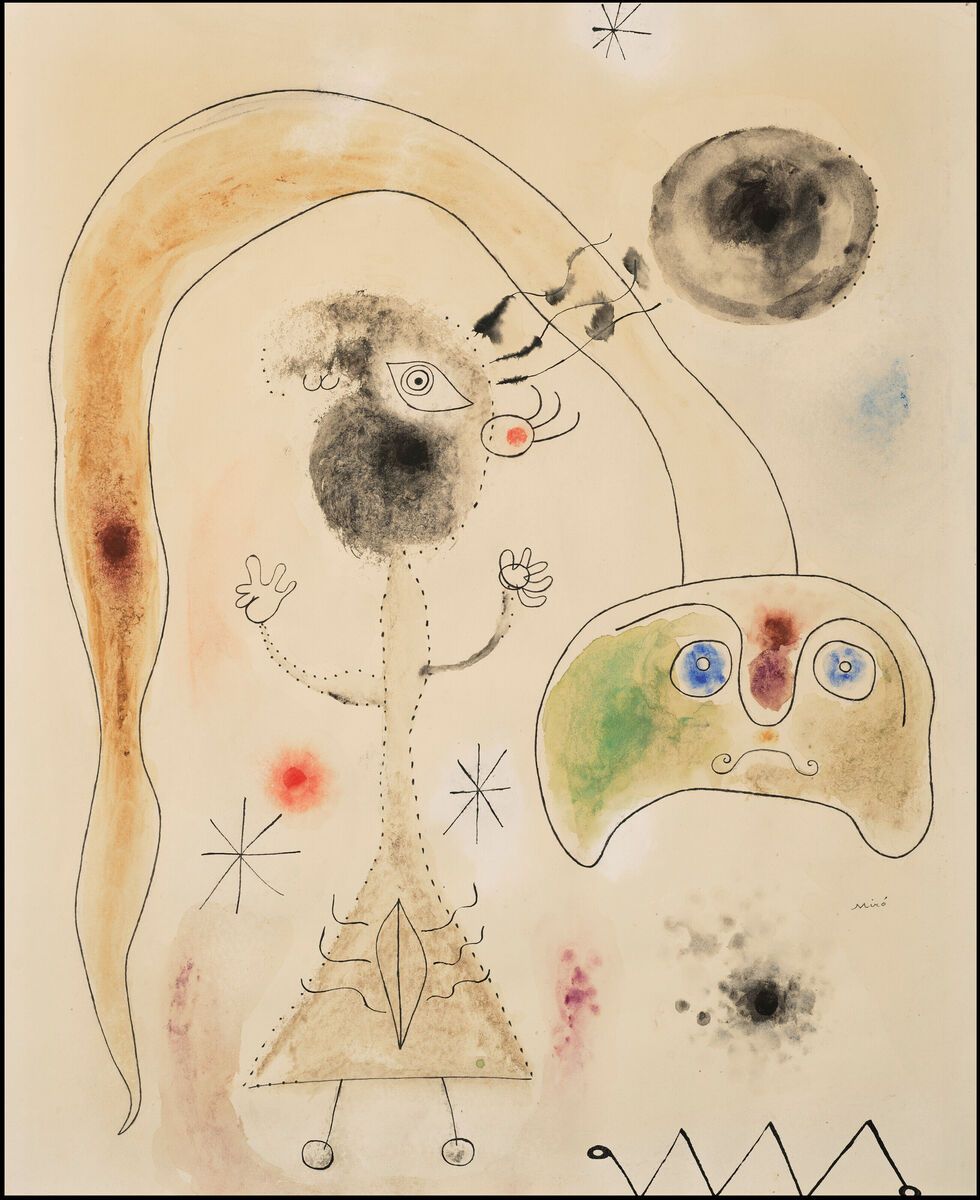

- 作品名稱 / Femme, serpent, étoiles 女人,蛇,星星

販售作品尺寸:60 x 73.5 cm

作品年代:1942

在1941年9月12日,Joan Miró在他位於加泰羅尼亞蒙特羅伊格的家中完成了他最後一幅由他正式命名為「星座」的系列中的第二十三幅水粉畫。隨後的一年,他創作了這幅作品《女人、蛇、星星》,當時他正在進行一系列新的探索性和實驗性工作,在馬略卡和巴塞羅那之間進行。在兩年前的黑暗時期,Miró和他的家人為了躲避黑暗和絕望籠罩歐洲的情況而展開了一場真正的艱難旅程,希望能擺脫焦慮和困境。

Joan Miró於1941年11月搬到了巴爾馬的Majorque,這是他妻子Pilar的父母居住的一個安寧之地:“我覺得暫時留在這裡對我是個好主意。我幾乎全部時間都在工作,幾乎沒有見過任何人,所以我能夠逃避全世界的可怕悲劇。”這段引述來自於C. Lanchner的著作《Miró, cat. exp., The Museum of Modern Art, New York, 1993, p. 336》。在他抵達幾個星期後,他開始了一個新的紙上作品系列。在這段時間裡,藝術家幾乎沒有使用油畫,因為他認為紙更適合他游牧和“隱秘”的生活方式,而且當時獲得畫布也很困難和昂貴。儘管《星座》為Miró帶來了源源不斷的象徵並在1945年紐約取得了巨大成功,但藝術家在他的紙上作品中也探索了同樣的意象,包括這幅作品。Jacques Dupin這樣描述了這股創造力的爆發:“充滿象徵、充滿情色意象和歡樂人物在月光下嬉戲的場景,《女人、蛇、星星》是這股創造力高峰的產物,這是Miró在1942年底返回巴塞羅那後所呈現的。這位加泰羅尼亞藝術家也這樣描述他作品的創作過程:“在我從巴爾馬回到巴塞羅那後創作的各種繪畫作品中,我一直遵循著三個步驟——首先是暗示,通常是物質;第二,有意識地組織這些形式;第三,豐富構圖。對我來說,形式在我工作的過程中逐漸成形。換句話說,我不是帶著繪畫某物的意圖開始的,而是開始繪畫,然後隨著我繪畫,圖像開始出現。...即使是一些不經思考的畫筆動作,也可能暗示一幅作品的誕生。然而,第二步是精心計算的。第一步是自由、無意識的;但之後,圖像被完全控制,忠於我在藝術中一直感受到的紀律渴望。加泰羅尼亞的性格與馬拉加或西班牙其他地區不同。它非常務實。我們加泰羅尼亞人認為,要跳得高,就必須腳踏實地。我偶爾下凡一次,讓我能夠跳得更高。

這段文字描述了米羅的創作過程。他表達了即使只是隨意地用幾筆畫去擦拭畫筆,也可能引發一幅作品的誕生。第一個階段是自由、無意識的,而第二個階段則是精心計劃的。他強調,儘管起初是自由發揮,但隨後圖像被嚴格控制,忠於他對藝術紀律的追求。他還比較了加泰羅尼亞人與西班牙其他地區的性格差異,強調了加泰羅尼亞人實際務實的態度。他認為這種心態使他在重返現實時能夠在藝術上跳得更高更遠。

米羅於1941年9月12日在加泰羅尼亞的蒙特羅伊格的家中完成了他那一系列標誌性的紙本水彩作品《星座》的第二十三幅,也是最後一幅。接下來的一年裡,他創作了這幅作品《女人、蛇、星星》,同時進入了一個新的探索性和實驗性作品的階段,分別在馬略卡島的帕爾馬和巴塞羅那進行。他希望把過去兩年的焦慮和煩惱拋在腦後,在這兩年中,他和家人經歷了一場真正的奧德賽,來到家的安全港,而整個歐洲卻陷入了黑暗和絕望之中。

米羅於1941年11月搬到了帕爾馬的馬略卡島,那是他妻子Pilar的父母所在的庇護所,幾周後,他開始了一組新的紙上作品。1942年2月15日,米羅寫信給他的朋友E.C. Ricart:「我覺得在這裡待一段時間對我來說挺方便的,我幾乎全部時間都在工作。我幾乎沒有見到任何人,這樣我就可以避開整個世界可怕的悲劇。」(摘自C. Lanchner,《米羅》,紐約現代藝術博物館,1993年,第336頁)。

直到1944年,他並沒有規律地使用油畫和畫布。米羅發現,在紙上工作最適合他游牧和「隱秘」的生活方式,而且畫布難以獲得且昂貴。此外,《星座》系列給了米羅豐富的視覺形象,並為他帶來了各種他需要深思熟慮和延續的技巧,而不是機械地重複這個很快就成為著名的系列的外觀。這個系列在歐洲戰爭結束前幾個月(1945年)首次在紐約展出。

雅克·杜潘描述了這股再度爆發的創作活力:「1942年,《星座》之後是大量的水彩、水粉和素描,以創造的自由和出色的輕松表現為特徵。在藝術的演變中,這將會最終形成他獨特風格的創作中,經過五年的離開後,與西班牙的重新接觸無疑是至關重要的。」這些探索是沒有預設觀念的,是充滿活力的創作,藝術家在其中完善了豐富的形式、符號和公式,運用所有與紙張相容的材料和工具。所有這些探索的目的是確定繪畫與材料之間的關係,以及線條與空間之間的關係(摘自《米羅,巴黎,2004年,257-260頁》)。

米羅在這個新的創作高峰期,在1942年末回到巴塞羅那後,創作了《女人、蛇、星星》這幅畫作,這是一個典型的象徵性和充滿情趣的場景,在月光下充滿情趣的圖像和俏皮的人物。米羅談到了他職業生涯中這段充滿活力和樂觀的時期:“自從我從帕爾馬回到巴塞羅那後,我做的各種畫作總是有三個階段——首先是建議,通常是材料;第二是這些形式的有意識的組織;第三是構圖的豐富性。形式在我工作時變得真實。換句話說,我並不是為了畫出某種東西而開始畫畫,我開始畫畫,而隨著我畫畫,圖像開始自行表現出來。“即使只是隨意擦拭一下刷子,也可能暗示著一幅畫作的開始。然而,第二個階段是精心計算的。

第一個階段是自由的、無意識的;但在那之後,整幅畫作都受到控制,符合我一開始就感受到的對紀律性工作的渴望。加泰羅尼亞人的性格不像馬拉加或西班牙其他地方的人那樣。我們非常腳踏實地。我們加泰羅尼亞人認為,如果你想要能夠跳得更高,你必須始終牢牢站穩腳跟。我不時回歸現實,這讓我能夠跳得更高。”(摘自J.J. Sweeney,《評論和訪談》,刊於《Partisan Review》,紐約,1948年2月。)

- 藝術家介紹 / Joan Miro 胡安·米羅

胡安‧米羅為20世紀其中一位最享負盛名的西班牙藝術家,在漫長及豐碩的創作生涯裡,他一直熱衷於演繹日常物品及發掘它們內在的詩情畫意。他畢生的抱負是將藝術與生活連繫起來,憑著他獨特的洞察力,他從日常生活中最不起眼的物品中找到具詩意的特質。

米羅筆下的星星月亮太陽,一個個抽象符號,被認為是抽象畫的經典,也是他最著名的繪畫風格,但其實米羅深受立體派、超現實主義,甚至達達主義的影響,畫風多變。他決心要將詩畫合而為一,要革新繪畫這種傳統藝術媒界,甚至曾說過:「我要刺殺繪畫!」

米羅曾與超現實畫派關係密切,這些超現實主義者態度開放,也擅用不同媒界創作,一直在嘗試融合詩畫二事,米羅曾將一首詩拆開,成為他繪畫的題目,又嘗試在畫裡表達他的詩意性,米羅的畫雖然被認為是抽象畫,但很多時候他筆下繪畫的都是符號,而從符號之中,大概可見到它是星星、月亮,或是一隻小狗/動物。比較起全抽象繪畫,它們更見到米羅深受超現實主義影響,「他曾經歷兩次世界大戰,還有一次西班牙內戰,那年代再見證特權階級統治,他是因為避難,才在鄉間居住,在沙灘裡仰望星空,啟發了他繪畫星座系列(Constellations,1940-1941)。及後他開始用星星月亮太陽來作畫,而星座系列成了他的標誌性語言。」談到他受的藝術影響,羅館長說米羅大約在三十歲到了巴黎,當年巴黎是世界最前衛的藝術中心,各個畫派百家爭鳴,他除了較受到影響的其實超現實主義,還有達達主義和立體派,「據他自言,他會從每個畫派之中學習,但他不承認自己屬於任何一個畫派。」

刺殺繪畫

米羅生前曾說過,自己「越來越重視在作品中使用的物料,為了讓觀眾作出反應前就感受到衝擊,我覺得一種豐富而有力的材料是必要的。這樣,詩意就透過塑造的媒介表現出來。」他本來使用的物料就具顛覆性了,他會使用木材、聚合纖維板、黃銅板、砂紙、瀝青等做創作,在上面刮擦、鑿孔、黏貼、拼貼,各適其式,也許對米羅有基本認識的人來說,看是次展覽,比較驚奇的是原來他有這麼深受達達主義影響,例如就在入口處展出他在1933年繪畫的油畫(此作就簡單的叫《Painting》),這畫的起源,是他喜愛收集雜誌,然後在雜誌上剪下不同的「物件」,拼貼成作品。展覽既有展出他當初的拼貼,又有展出他後來再演化成了的油畫作品。大家都知道,拼貼和現成物(Ready Made)都是達達主義的慣技,米羅只是信手拈來,作為他的習作。

米羅為何偉大

米羅為何偉大,能與畢卡索、達利比肩?他又與其餘二人有何不同?「有人稱米羅為超現實主義畫家,一般都說它創作的是抽象藝術,因為大家都很難用一個主義去定義他,他的兼容性很強,這是他跟畢卡索、達利很不同之處。提起畢卡索多想起立體主義,達利多想起超現實主義。另外,米羅也強調回歸自然,無論他身在繁華的巴黎,或在那裡,他每年都會抽出兩個月,回到加泰隆尼亞的鄉間,從自然中得到力量。」她說:「米羅好認真的對待不同媒界,跟不同年代的藝術家合作,他喜歡民間藝術,也和手工藝的師傅合作,創作度很廣泛,創作期橫跨六十年,相當難得。」